艺术家喻红(左)与龙美术馆馆长王薇(右)

艺术家喻红

“比起90年代,现在展览的机会更多了。看起来艺术家在时间上很自由,但整个更长的时间里并不自由——比如,你知道明年有一个展览,今年就必须要做准备:理解场馆、多方沟通、怎么跟作品结合等。我一般两、三年做一次个展。这个节奏不可能再密了,因为画画是很慢的工作,也会是我的老本行。”去年1月,喻红在个展“她曾经来过”期间,对雅昌艺术网说。

不过,最近几年,在这项“很慢的工作”中,喻红持续地爆发创作热情。从2010年的“金色天景”与2011年的“黄金界”,到2015年的“平行世界”与次年的“游园惊梦”,其个展每到一处,总能带来一系列新作:更大的尺幅、群像式的叙事图景、丰富的创作媒介,喻红一次次地击出实拳。

本次展览策展人杰罗姆·桑斯

这一次,她重返上海,于龙美术馆(西岸馆)呈现最新个展“娑婆之境”。“娑婆之境”是喻红个人思考的一个重要表达,这一概念来源于佛教,意为“需要承担忍耐的世界”。在传统印度宇宙观中,这个世界上所有生命的到来,是为了其前世所为而在今生忍受艰难困苦。因此,“娑婆之境”既是人类以退为进的抵抗,也是人类渴求在逆境中超越伤痛的寄托。在此次展览中,喻红通过以摄影出发的绘画,追踪了中国过去30年的发展历史,重新架构了她个人与社会历史的记忆。

“‘娑婆之境’是充满矛盾、纠结、困扰的世界。这个题目对这场展览的描述是非常贴切的,这也是我们所面临的世界,给我们的一种感受。”喻红说。

对于举办喻红的展览,龙美术馆馆长王薇表示:“我认识喻红多年,并且收藏了她多幅小型绘画作品。办完这个展览,我完全刷新了对喻红的认识程度,她能量巨大。媒体描述她的一句话我觉得很准确:‘喻红一定是被上天亲吻过的女人。’”

本次展览由杰罗姆·桑斯担任策展人,以“重生之时”、“贯穿喻红艺术生涯的‘肖像’系列”、“半百”和“目击成长”四个方面,追溯喻红的创作语境。下面,我们走进展览现场,领域艺术家最新的创作面貌。

“娑婆之境”展览第一章节 “重生之时” 展览现场

重生之时

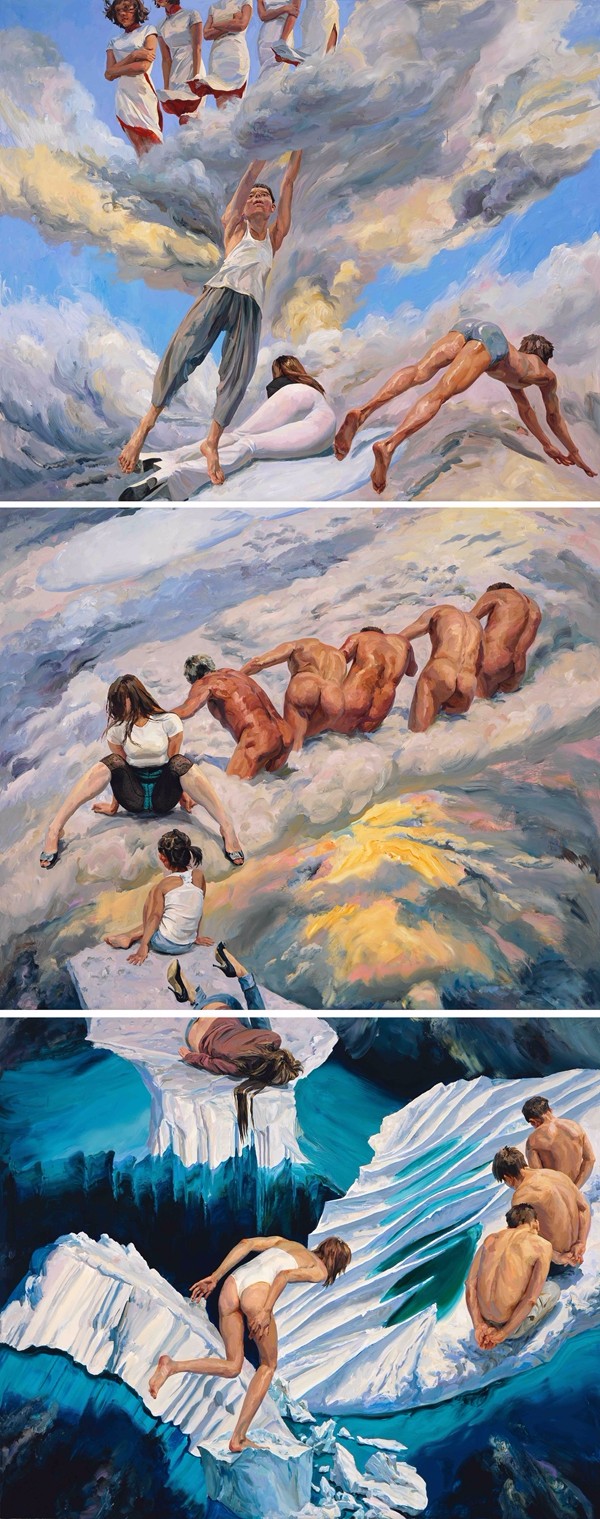

喻红个展“娑婆之境”现场作品《天上人间》

喻红,天上人间,布面丙烯,750x300厘米,2018

三联画《天上人间》是本次展览的起始点。艺术家从描绘冰山开始,升起至一片多云的天空,画面中的男女形象被定格在各式莫名的动作,好似在搜寻着什么。通过现实主义手笔与连接空间概念与日常生活场景的魔幻现实手法,喻红强调了那些戏剧般地填满生活的不确定性。

喻红个展“娑婆之境”现场作品《新世纪》

喻红,新世纪,布面丙烯,250x900厘米,2017

另一侧,作品《新世纪》则用典米开朗基罗《创造亚当》,喻红试图将这一经典符号转换至当代语境,从而描绘出滚滚烟云下的人生百态。

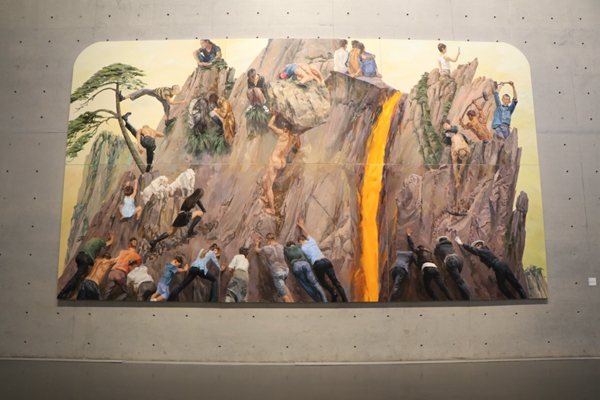

喻红个展“娑婆之境”现场作品《愚公还在移山》

同样的众人图景也在《愚公还在移山》中得以体现:一座大山面前,山脚下的众力移山的画中人被定格在推倒的那一刻;山间与山顶处的人却是截然不同的面貌:有人压腿、有人百无聊赖地盘坐、有人戏剧性地窥视,也有人看似“岁月静好”地观景。“愚公”为何还在移山?喻红并未给出明确的导向,她的作品让每位观众留下各自的回响。长达18米《云端》由喻红的经历展开,一次,她从机舱窗外看到夕阳西下的场景,随即展开对当下世界的思考。

喻红个展“娑婆之境”现场作品《云端》

喻红,云端,布面丙烯,250x1800厘米,2012

据悉,喻红的群像式描绘早在《春恋图》和《天梯》中得以体现。与近作《愚公还在移山》相仿,喻红在《天梯》中“设置”一把向上阶梯,途中,有人通向天堂,有人从高处坠下,形成虚构下的人生百态。由此开始,喻红开始从传统、宗教、历史中找到线索,绘出当下与历史的关系——除了借鉴中国历史及唐朝佛教绘画之外,她也广泛借用西方绘画传统:从中世纪哥特基督教绘画,到文艺复兴时期的湿壁画。同时,中国古诗无止境地去探寻宇宙、社会、人类和动物的本质,使喻红不断思考与输出。

在具体的创作方式上,这部分作品的画中人原型往往来自网络,他们经喻红的筛选、排列、重组以及主观创作下,最终跃入画中。

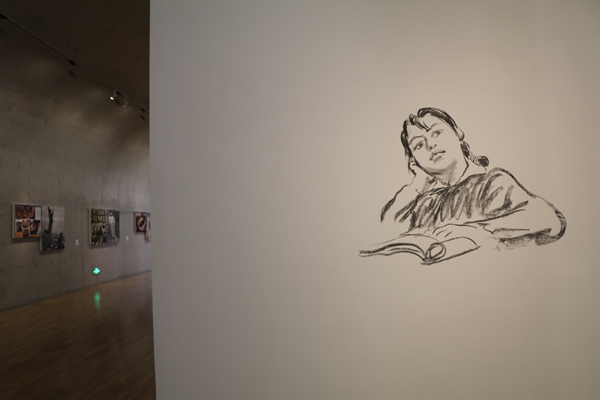

“娑婆之境”展览第二章节 “肖像”系列 展览现场

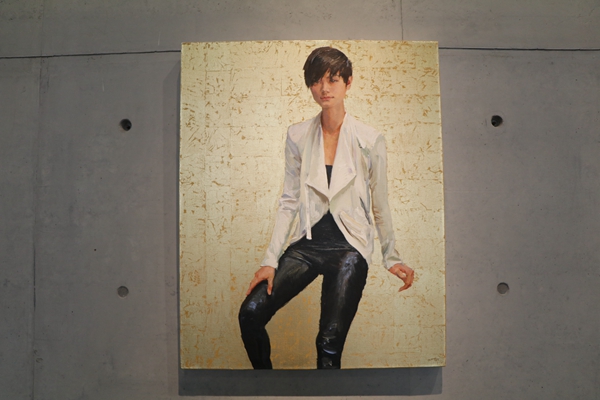

贯穿喻红艺术生涯的“肖像”系列

展览的第二章包含了十七幅肖像作品,其中十幅是特别为此次展览创作的。呈现方式上,部分新作与旧作相互对应,对于作品、画中人,以及艺术家本人而言,都是一场生命的探索和时间的对话。喻红所描绘的对象,多为其熟悉的友人、亲人和中国文化圈的知名人士。

喻红个展“娑婆之境” 展览现场作品《灰色肖像》《紫色肖像》(1989年)

喻红,灰色肖像,布面丙烯,130x97厘米,1989

喻红,紫色肖像,布面丙烯,130x97厘米,1989

在喻红不同的创作时期,人物——尤其是女性始终是她描绘的重点。亲人、朋友、文化圈的知名人士,包括她自己,都曾是她的所画对象。八、九十年代,喻红的人物画面相对平面,现在看来有着比较鲜明的时代色彩。2000年,她开始了后来为人熟知的“她”系列,由此逐步形成了她早期的创作特点:人、人与世界的关系,以及更加广泛的人性,成了她探讨的重点。

喻红画中的肖鲁 左:《她——艺术家》(2005);右:《那一枪》(2018)

喻红画中的肖鲁

喻红,蚊帐,布面丙烯,2013,总体190x330cm,每部分190x110cm

喻红,青春可以迷茫,布面丙烯,225x270cm,2018

在“她”之后,喻红展开了《忧云》系列。2013年,在长征空间同名个展中,“忧云”被首次集中展出。通过绘画,喻红展开了对忧郁症的思考,它折磨着她的朋友们。此次展览中,喻中再次画了几位曾被病症缠绕的人,如今的活力与几年前的困顿,不仅是一种身体上的对比,也是对生命的反思。

喻红,李宇春,仿金箔、布面丙烯,100x80cm,2014

喻红,偶像,仿金箔、布面丙烯,100x80cm,2014

在众多新女性肖像作品中,李宇春或是最为人熟知的公众人物。十多年来,她带来对女性身份、行业形态邓其他的社会思考,不亚于任何一位时代icon,这亦与喻红的思考与创作产生辉映与花火。

“娑婆之境”展览第三章节 “半百” 展览现场

半百

“半百”是一部虚拟现实作品。喻红以自述的方式,展示了一个女孩的出生和成长,以及一群孩子从儿时到成年的时光,反映了中国社会的发展和变化。这并非是喻红第一次尝试将绘画作品与虚拟现实技术结合,去年,其首部采用VR技术完成的作品《她曾经来过》亮相林冠艺术中心,此次“半百”是其再次尝试。

“娑婆之境”展览第三章节 “半百” 观众体验VR

她曾告诉雅昌艺术网:“VR是出于兴趣去做的。但真要开始做了人一下子就傻了。首先我不懂技术,不知道VR最强的优势在哪儿。只能凭感觉来。我印象最深的是看VR最开始当你戴上眼镜的时候,眼前忽然变黑,周围的环境也忽然安静了下来,你感觉自己变成了一个孤独的人。这种刺激是我想抓住观众的一个心态,从一个黑暗当中带入一个场景。”

在这组作品中,VR是一种载体,而核心依然是喻红对自身与一个时代的回望。与另一组作品《目击成长》不同的是,她以原创的绘画“脚本”中,试图呈现一个人所处的生命历程。

“娑婆之境”展览第三章节 “半百”

喻红,半百 No.9,布面丙烯,120x100cm,2018

喻红,半百 No.16,布面丙烯,100x90cm,2018

这里的每一张作品,都是喻红以往的一个片段:1966年,她生于西安,母亲也是艺术家,于六十年代毕业于中央美院。8、9岁时,喻红就被父母送进“少年宫”学习绘画。恢复招生后,喻红进入央美附中、成了全班唯一学油画的女生,她也在那里遇到了刘小东。1984年,刚上大一的喻红,就以素描习作《大卫》刊登上《全国高校美术教材》的封面,那幅作品被公认为“中央美术学院史上最好的大卫像”。

1993年,喻红与刘小东前往纽约,并于那里举办婚礼。次年,女儿刘娃出生,为陪伴女儿,喻红在四、五年里没有作画。

女儿的诞生,改变了喻红的创作节奏,但也带来了新的起点:她开始创作《目击成长》。这个不断持续的系列,正是展览的最后一章节。

“娑婆之境”展览第四章节 “目击成长”

目击成长

这一系列以艺术家自身与女儿的生活作为叙事的基础,同时触及到每一年国内外发生的时事焦点。通过喻红本人和女儿刘娃每年的照片创作的自传式绘画、与从正式新闻媒体渠道(如人民日报、人民画报)摘取的新闻图片的组合,艺术家描绘了主流叙事和个人命运的内在偶发性关联。对喻红来说,《目击成长》的创作是突出生命意义的方法,充满有关生命、诞生和人类状况的寓言。

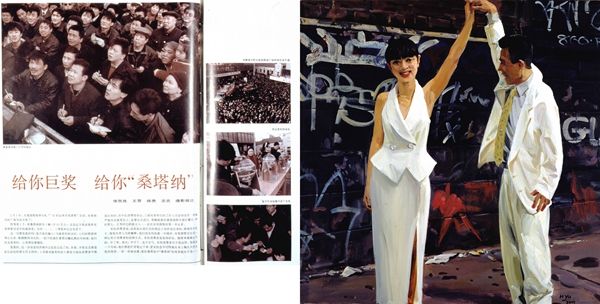

喻红,《山东画报》1993年第3期第22页 “给你巨奖给你‘桑塔纳’”,1993年喻红27岁和刘小东在纽约结婚,布面丙烯,报纸:88 x 100 cm;油画:100 x 100 cm,2001

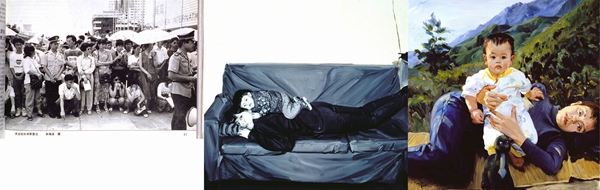

喻红,《河南画报》1995年第51页 待业妇女求职登记,1995年喻红29岁和女儿在家中,1995年刘娃1岁和妈妈在北京郊区,布面丙烯,报纸:72 x 100 cm;绘画:100 x 100 cm;绘画:100 x 100 cm,2001